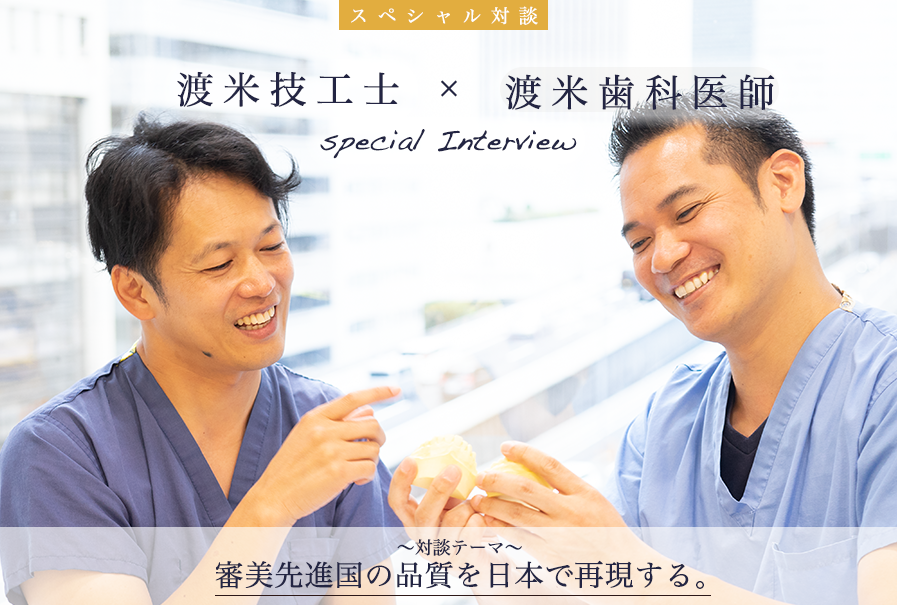

歯科技工士×歯科医師 スペシャル対談

一緒に仕事を始めて8年位経つそうですが、最初はどういうきっかけで?

セラミックの技工士さんを探していて、とにかくウチの条件として「立ち会っていただける方」というのが大前提なんですが、なかなかこれが難しくて。当時一緒に仕事をしていた技工士さんが阿部さんを紹介して下さいました。

実は紹介者が技工士学校の同級生でして。「大丈夫、全然やりやすいから。」なんて言われまして。比較的軽い気持ちで伺ったのが最初でした・・・。(笑)

まずとにかく阿部さんのセラミックの歯の形に惚れ込みました。技工士さんお一人お一人同じ歯でも作る形が全然違うんですよね。これはもう好き嫌いの好みの話なんですが。それとよくあるのですが、完成した被せ物が必ずしも1回で入るわけではありません。特に「色を合わせる」というのはとても難しい作業なので。

ただその時に「これで良くないですか?良いですよね?」という技工士さんもいるんですよ。(笑)どこまで色を合わせるかとか、それぞれの気持ちの問題ですし、その基準に単位はないですし。でも自分と技工士さんとの基準が合わないと「合ってる」、「合ってない」ってそもそも話が咬み合わないんですよね。

一番最初に阿部さんと仕事をした時に、僕がほんの一瞬「うーん、どうしようかな」って迷ったんですよ。かなり良い出来上がりの被せ物だったんですけど、ほんの少しだけ色の事で気になることがあって。その瞬間に阿部さんが「あ、これちょっとやり直しさせて下さい。」って。それで、「あ、この人とだったら自分のやりたいように仕事ができる」と思って。

後から先生のご経歴を聞いて、先生のセラミックに対するエデュケーションがとても高いので、受け入れてもらえるかかなり不安でした。ただ実際一緒に仕事をしてみて、海外にいらっしゃったせいか、我々技工士と仕事をすることに慣れているというか、共同して進めていくことを理解されていたので、「あ、これは同じ方向を向いて仕事できるな。」と思いました。

お二人とも海外でお仕事のご経験されていますね。

僕は2003年から最初の1年はノースカロライナ大学で研究員を、2,3年目にUCLAの審美歯科で研修医を行っていました。

僕は1999年からハワイで4年、シカゴで1年半技工士をしていました。主にセラミックとインプラントの上部構造を製作していました。

海外での技工士の立ち位置は?

Drと技工士の立ち位置が全くイーブンだと思います。

確かにその印象はありますね。

患者様を含めてよくDrと技工士の三者でディスカッションをよくしますね。

日本とは違う?

日本の場合だとそもそも患者様の前に技工士がでることも少ないですからね。(笑)

写真とかもありますけど、結局Drからの紙の指示書通りに作ってってなることがほとんどなんじゃないでしょうか。

色や形を直接見た方がイメージできるっていうのもあるけど、やっぱりクライアントである患者様にご挨拶をして生の声を聞きながら、たまにはお叱りを直接言われながらすることって大事だと思うんですよ。実際も製作過程で向き合ってるのはセラミックの塊かもしれないけど、それが患者様のお口に入る責任を感じることって。

普段はなかなか患者様と接する機会がないですけど、名執先生の所では直接色や形の感想を聞いたり、要望を伺ったりプレッシャーはかなり大きいですけど。(笑)それでも患者様に凄く感動していただいり、感謝される現場にも直接立ち会えるというのは他にはないと思います。

海外でのご経験から得られた、何か特別なことはありますか?

「色」についてですかね。

そうですね。「色」の共通言語というか。

日本の歯科教育では「色」についての教育ってないんですよ。もうちょっと言えばそもそも色を合わすことがそこまで重要視されてないというか。だから「色」を表す概念がなくて「明度」「彩度」「色味」のような表現がはじめは全くできませんでした。

アメリカではそれら色の表現が当たり前のようにDr間やDrと技工士間でディスカッションされるので、それがわからないことには全く仕事にならないので。

うん、そうですね、留学してそこの部分を知ることができたのは大きいですね。

他に日本と違うものはありますか?

アメリカでは保険治療がなかったので、金属を触ることがほぼなくて、セラミックだけやっていました。

たしかに。僕も日本帰ってきて久しぶりに金属を削った記憶がある。(笑)

あと労働時間!(笑)圧倒的に短い!!

(笑)これも保険治療がないからですよね。

技工士からみた名執デンタルオフィスとは?

セラミックに関して、特にオールセラミックは精度と色にとにかく妥協が許されないですね。精度については、被せ物と歯のつなぎ目を限りなく精密に、形や色などの見た目についてもいかに自然に見えるか突き詰めていかれるので、毎回プレッシャーがキツイです・・・。(笑)

それからステップを細かく進めていくのでエラーが少ないと思います。

精密という点では特にマージンと呼ばれるつなぎ目の適合性はこだわっていますね。全てマイクロスコープを使って拡大をしながら作業していますので。阿部さんからの製作物も全てマイクロスコープでチェックしてます(笑)

なかなか納品物をマイクロスコープででチェックされることもないんですけどね・・・。(笑)

当然僕もマイクロスコープを使って作業をしてますが、それだけ気を抜けないですよ。要はミクロンレベルの話ですけど、名執先生はそこを突き詰めていかれるので、やはり他院とは精度が違いますね。

あとは色ですかね。(笑)

色ですね。(笑)

いまのマージンの話とは真逆で、色って単位がなくて感性じゃないですか。むしろ一番難しいですよね。

「ちょっと白い」っていうのが明るさの白さなのか、白の濃さなのか。

我々も写真の撮り方の工夫とか独自の考えてやってますけど、色を正確に表現することって本当に難しいです。阿部さんには色を合わせてセットするまで立ち会っていただいてるけど、最高で修正9回かな。(笑)

それ結局もう1つ作り直してからまた修正したりしてましたから。いやぁでも患者様には本当ご迷惑をおかけしちゃって。

でもおかげさまで、とても綺麗に患者様の歯となじんだ被せ物でしたよ。

究極のセラミックってどんなものですか?(笑)

神様が創って下さった天然の歯になるべく近づけることです。(笑)

カッコいい!(笑) でも全くその通りです。

僕らが作ってるのは本物の歯ではないから、絶対本物を超すことはないですけど、どうにか、本当の歯に近づけたいとは思ってます。

そういう意味では夢というか目標があって。やはり技工士さんが製作時から患者様のそばにいられる環境を作れれば、より天然歯に近いセラミックを作れると思うんですよ、アメリカのボスがやっていたように。

確かに一から患者様の歯に合わせて陶材を盛り上げていくわけだから、そりゃ色合いますよね。そういう環境ができるように先生に頑張ってもらわないと。(笑)

最後にDrと技工士の関係とは?

先生と技工士ってお互い絶対に必要なパートナーなんですよ。

我々Drが患者様のご希望を伺ってその準備をし、そして最終的に技工士さんに具現化してもらう。

僕たち技工士が求める仕上げにしたいために、先生にはあらかじめその準備をしていただく。

仕事の方向性が合っていないと最高な仕事は出来ないと思うし、でもそのためにはお互いが相手の仕事を十分理解したうえで、自分の仕事をしているのか、ということなのかと思いますね。

阿部直史 Naohito Abe (株)Aube チーフセラミスト

- 1993年

- 日本大学歯学部附属 歯科技工専門学校 卒業

- 1998年

- 早稲田歯科技工トレーニングセンター 卒業

- 1998年

- Kikutake Robins Dental Lab. Hawaii 入社

- 2004年

- Kikutake Robins Dental Lab. Chicago 入社

- 2015年

- (株)Aube 入社